SIAPA sih yang tidak tahu lagu daerah yang berjudul Gundul-gundul Pacul?

Ini Lirik Lagunya;

“Gundul-gundul pacul cul gembelengan”

“Nyunggi-nyunggi wakul kul gembelengan”

“Wakul ngglimpang segane dadi sak ratan”

“Wakul ngglimpang segane dadi sak ratan”

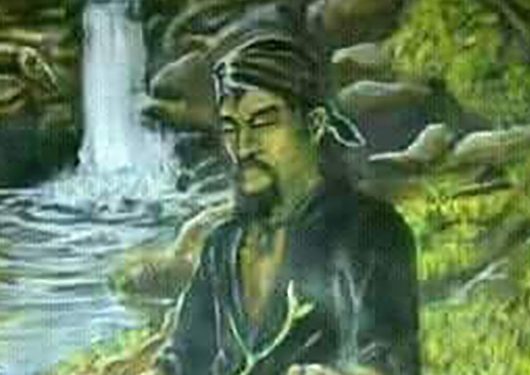

Lirik lagu Gungul-gundul Pacul katanya diciptakan oleh Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli ‘Raden Said’ ditahun 1.400an dan juga dibantu oleh RC Hardjosubroto. Lagu tersebut berasal dari Jawa Tengah dan seringkali dinyanyikan oleh anak-anak sebagai lagu daerah Jawa Tengah.

Jika menurut pada arti Bahasa yang digunakan, Gundul berarti kepala plonthos, botak, atau tidak ada rambut. Kepala, yakni merupakan lambang kehormatan dan kemuliaan seseorang. Sedangkan rambut merupakan mahkota, yaitu lambang keindahan kepala. Sehingga gundul memiliki arti kehormatan tanpa adanya mahkota.

“Pacul” memiliki arti cangkul yaitu suatu alat petani yang terbuat dari lempengan besi berbentuk segi empat. Sehingga pacul melambangkan kawula rendah dari kebanyakan petani. Jika disatukan, “Gundul Pacul” berarti seorang pemimpin yang sesungguhnya bukanlah orang yang diberi sebuah mahkota. Namun mereka adalah ‘pembaca pacul’ dan digunakan untuk mencangkul. Hal tersebut dilakukan untuk mengupayakan kesejahteraan bagi kalangan masyarakat.

Tembang Jawa kuno, yang diciptakan Sunan Kalijaga lebih dari lima abad yang lalu, kembali jadi perbincangan. Dibalik lirik sederhana yang akrab dinyanyikan anak-anak, tersembunyi ramalan getir tentang kepemimpinan dibumi Nusantara.

Tembang itu bukan sekadar permainan kata. Gundul berarti kepala tanpa rambut, lambang kehormatan yang kehilangan mahkota. Pacul, cangkul para petani, melambangkan rakyat jelata. Dari sinilah Sunan Kalijaga menyisipkan filosofi tajam, kemuliaan seorang pemimpin tergantung pada empat indera. Yaitu mata, telinga, hidung, dan mulut. Mata untuk melihat derita rakyat, telinga untuk mendengar nasihat, hidung untuk mencium kebaikan, dan mulut untuk berkata adil. Bila empat hal itu lepas (papat kang ucul), runtuhlah kehormatan sang pemimpin.

Namun, sejarah politik Indonesia berkali – kali membuktikan tafsir getir itu. Banyak penguasa justru “gembelengan” besar kepala, sombong, dan mempermainkan amanah rakyat. Kekuasaan dijadikan mahkota pribadi, kedudukan dipamerkan sebagai simbol kejayaan, seolah-olah keberhasilan hanyalah hasil kecerdikan dirinya, bukan mandat rakyat.

Dalam tembang itu, pemimpin digambarkan membawa wakul (tempat nasi) diatas kepala. Wakul adalah lambang kesejahteraan rakyat, isi perut bangsa, kekayaan negara, sumber daya, hingga pajak. Kepala sang pemimpin berada dibawah wakul itu. Artinya jelas, penguasa hanyalah pembawa titipan, sementara pemilik sejatinya adalah rakyat.

Sayangnya, ketika pemimpin terlena, wakul bisa “klimpang-klempung” jatuh berantakan. Nasi tumpah, tidak lagi bisa dimakan. Sebuah metafora pahit tentang hancurnya amanah, sumber daya yang tercecer, dan kesejahteraan yang lenyap akibat kesombongan penguasa.

Lirik yang kerap dinyanyikan riang gembira ini sesungguhnya adalah peringatan keras. Bahwa kursi kekuasaan hanyalah titipan, bukan panggung untuk berbangga diri. Dan bila pemimpin lupa diri, amanah bisa terguling, rakyat pun kehilangan harapan.

Pertanyaannya, apakah para pemimpin negeri benar-benar memahami pesan Sunan Kalijaga itu, atau justru ikut-ikutan gembelengan?

(Penulis adalah wartawan/Pemimpin Redaksi INformasinasional.com)

Discussion about this post